喉頭片麻痺(Laryngeal Hemiplegia)は、馬の上部気道疾患の中でも特に運動能力に直結する重要な病態です。

運動時の呼吸音や、運動時の息切れ、パフォーマンス低下などを引き起こし、競走馬・乗用馬・ばん馬などすべての馬の運動能力に影響を及ぼす可能性があります。

Tie-back 手術を実際に行っている外科医が解説します。

病態と原因

病態

運動するとき、人も馬も呼吸がとても大切です。特に激しい運動をする際は、たくさんの酸素が必要なので、おおきく息を吸います。

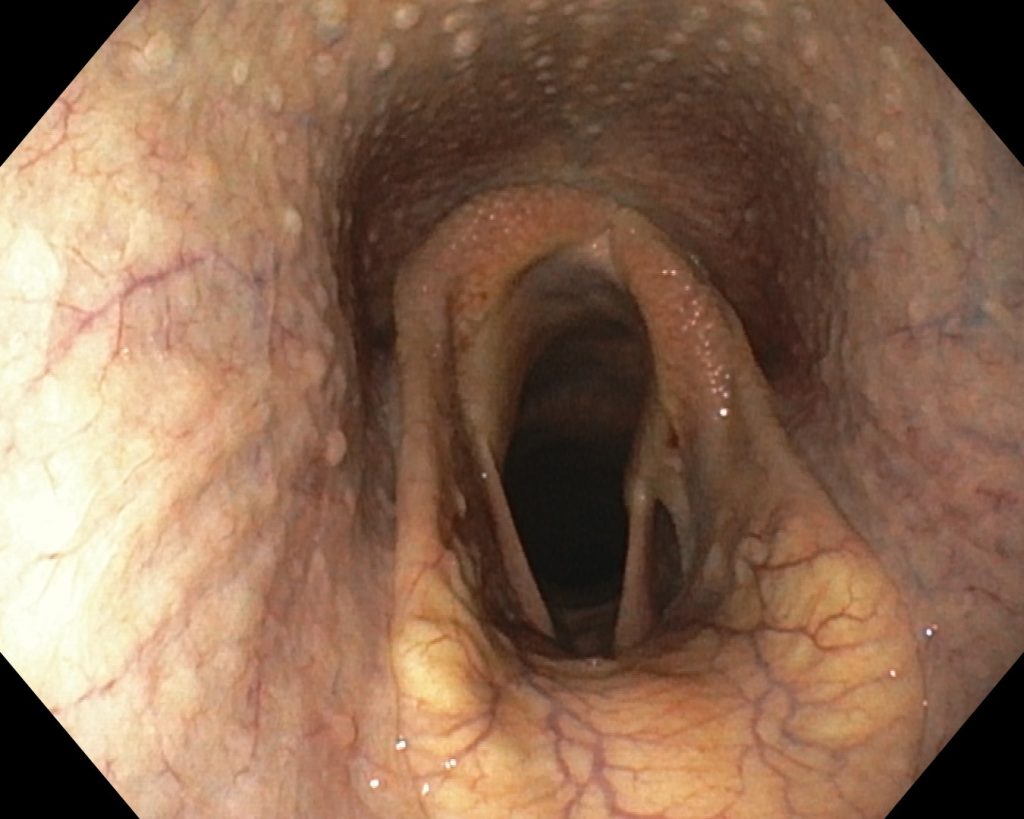

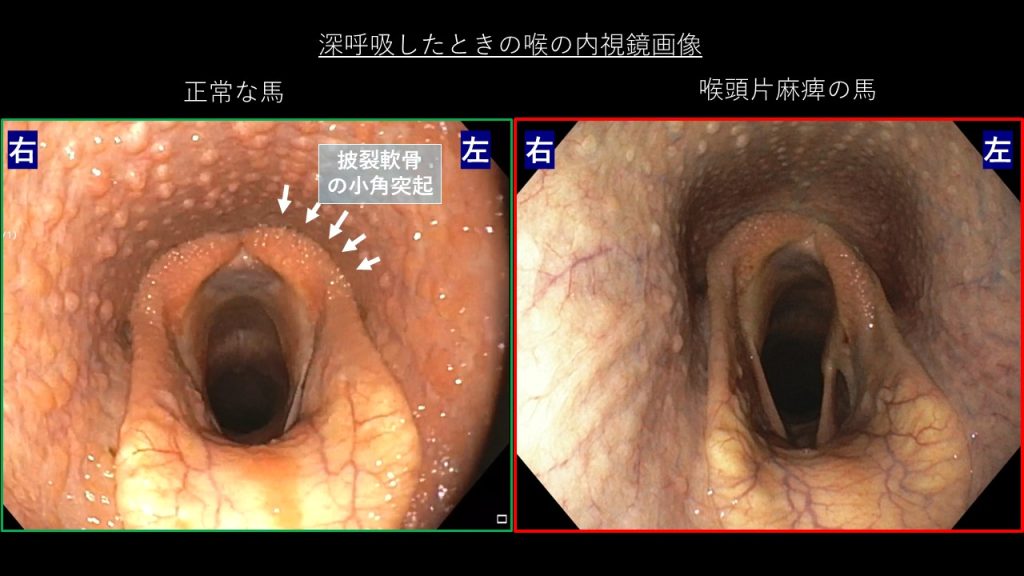

このとき、喉頭片麻痺の馬は 片側の披裂(ひれつ)軟骨の『小角突起』と呼ばれる部位を開くことができません。(図参照)

そのため、たくさんの酸素が必要なときに、酸素が取り込めない状態です。

コロナウイルス感染症が蔓延したころ、マスクをつけて運動した経験はありませんか?かなり苦しかったはずです。

原因

小角突起を開くための筋肉に『開け!』と指示を出す 反回神経 の機能障害が原因です。

反回神経は、馬の脳からでて、胸の中まで伸びて、グルっと反転して(反回)喉の筋肉に分布します。

左右にありますが、左側 の方が 長くて 複雑な経路を通るため

・喉頭片麻痺の 95% 以上は 左側に発生します。

・大型の馬に多く発生します。

反回喉頭神経(Recurrent Laryngeal Nerve)の麻痺なので、Recurrent Laryngeal Neuropathy(反回喉頭神経障害)

反回喉頭神経(Recurrent Laryngeal Nerve)の麻痺なので、

専門的には RLN Recurrent Laryngeal Neuropathy(反回喉頭神経障害)

とよばれます

症状

走るときに必要になる空気の通り道が狭くなるので、異常な呼吸音がします。

この異常な呼吸音は

・Roaring(ロアリング) や Whistling(ホイッスリング) とよばれます。

日本では、 のどなり と言われますが、

喉のなる病気は他にもたくさんあります。

ですので、異常な呼吸音がなっていれば 喉頭片麻痺 というわけではありません。

つまり、診断が正確でなければなりません。

病気によって、治療方法も変わってきます。

診断は内視鏡検査で行いますが、

安静時(運動していない時の)内視鏡検査だけでは正確な診断はできません

この辺は、次回以降の記事で。

深呼吸をしても、左側(むかって右)の小角突起が動きません。

治療

現在のところ、手術が唯一の治療法です。

手術にはいくつかありますが、喉頭形成術(タイバック)と呼ばれる手術が最も一般的です。

輪状(りんじょう)軟骨と呼ばれる軟骨をアンカーにして、披裂軟骨の【筋突起】を糸で牽引することで、小角突起が開きます。

手術中に、糸を引っ張ったり緩めたりして、ちょどよい開き具合に調整しているところです。

予後

タイバック をした馬の 50~90% が運動能力が改善すると報告されています。

ただし、喉の軟骨の形状には無数のバリエーションがあり、同じ手術をしてもなかなか同じ結果となりません。

また、手術の合併症も報告されています。

一番の問題は、食べ物が気管に入ってしまう 誤嚥(ごえん)と呼ばれる状態です。

小角突起が常に開いているため、食べ物を飲み込む際に気道に入りやすくなることがあるためです。

術後の一過性の咳は 最大43%、 慢性の咳は 14% との報告もあります。

術後2~3週間で咳や誤嚥が軽減することが多いですが、改善しない場合は再手術や縫合糸の抜去が検討されます。

とてもデリケートな手術です。

術後1週間の内視鏡。 右の披裂軟骨は呼吸に合わせて閉じたり開いたりしますが、左の披裂軟骨は常に開いた状態です。

馬の持っている能力が、喉の異常で邪魔されている状態を改善して、もっている能力を十分に発揮させるための手術です。

ダイワメジャー がこの手術をしたのちに、実に8億円以上もの賞金を収得したことはとても有名です。

今回は、 喉頭片麻痺(のどなり) のお話でした。 まだまだ喉の話が続きます。

ご期待ください。

Mahalo